Retour sur le séminaire #2 du programme POPSU transitions, les 8 et 9 octobre 2025 à Rouen : Métropoles fluviales et portuaires – Rouen, Lyon et Strasbourg. Quelle relation les villes entretiennent-elles avec leur fleuve ?

Après un premier séminaire sur les relations ville-port-fleuve en 2024, cette nouvelle séquence porte sur les différentes échelles du fleuve : quels jeux d’acteur ? Quelles relations interterritoriales ? Quels dispositifs d’aménagement ?

Trois ateliers ont permis d’approfondir ces questions des échelles de la métropole fluviale :

Atelier 1. Quels nouveaux récits fluviaux ?

A la Maison de l’architecture de Normandie – le Forum, dans le cadre du festival d’architecture Zigzag.

Après plusieurs décennies de rupture entre la ville et son fleuve, de nombreuses métropoles renouent aujourd’hui avec leurs espaces fluviaux.

Ces démarches de reconquête redéfinissent la relation entre milieux urbains et milieux naturels, et donnent naissance à de nouveaux récits politiques, économiques, écologiques, touristiques et culturels.

Cet atelier a proposé d’explorer ces récits à travers différents témoignages :

Le récit d’un développement portuaire, avec Jean-Denis Salesse, responsable de la planification et de l’aménagement des espaces urbano-portuaires à Haropa Port.

La vision historique du rapport au fleuve dans une stratégie de reconquête, avec Olivier Pillonel, chargé de mission ville-fleuve à la Métropole de Lyon, et Damien Saulnier, chargé de mission à l’Agence d’urbanisme de Lyon.

Le récit culturel par la collecte de témoignages photographiques, avec Cristina Sanchez Algarra, enseignante-chercheuse au laboratoire ATE (ENSA Normandie) et au CETAPS (Université de Rouen Normandie), associée de l’agence YAP Architecture.

Pour conclure cet atelier, les participants ont été invités par Jean Debrie et Aude Peyralbes, responsable de projet à la Direction Aménagement et Grands Projets Métropole et ville de Rouen, a une balade urbaine pour prendre la mesure de la reconquête ambitieuse de la Seine, longtemps coupée du tissu urbain après la reconstruction d’après-guerre. Des transformations, menées depuis plusieurs décennies, visant à :

- Réaffirmer le lien entre la ville et son fleuve

- Valoriser les espaces publics et les usages pour les habitants

- Réinvestir d’anciens sites industriels et portuaires afin d’élargir le centre-ville

- Mieux relier les deux rives et atténuer les fractures territoriales

Cinq étudiants du Master Urbanisme de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ont présenté les résultats de leur atelier mené entre novembre 2024 et mars 2025. Leurs travaux portaient sur la caractérisation des enjeux écologiques des grands bassins fluviaux (Rhin-Rhône-Saône, Seine) et sur leur intégration dans les politiques publiques à différentes échelles territoriales.

Un carnet graphique et cartographique issu de ces recherches a été distribué en appui aux échanges des ateliers suivants.

Atelier 2. Aménager le fleuve : des injonctions contradictoires ?

Au 108, siège de la Métropole Rouen Normandie.

L’atelier a mis en lumière les tensions entre deux impératifs majeurs de l’aménagement fluvial : la préservation des écosystèmes et la décarbonation industrielle.

Les discussions ont porté sur les manières de concilier ces objectifs au sein des politiques de transition écologique et économique, à travers deux séquences thématiques :

- Biodiversité et vivant : vers un récit commun du fleuve

- Aménagement et transition industrielle

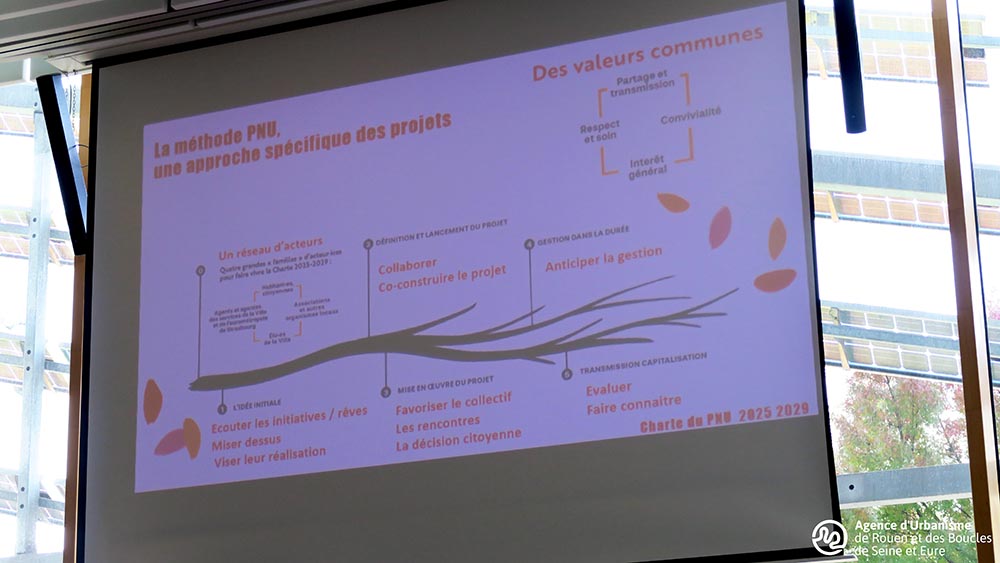

L’exemple du Parc Naturel Urbain de Strasbourg a illustré la nécessité de construire une vision partagée du fleuve comme habitat et écosystème, mobilisant une diversité d’acteurs et de territoires. Le PNU de Strasbourg c’est 25 km2, 80 000 habitants et 7 quartiers : comment pensez global pour favoriser une dynamique de projet partagé entre habitants et techniciens ? Comment créer une culture du Rhin ? Avec Béatrice Pipart, Eurométropole de Strasbourg – Parcs naturels urbains, Coopérations et animation des transitions.

La seconde séquence a abordé les stratégies d’aménagement à l’échelle des bassins fluviaux :

Un laboratoire de coopération : le travail inter-agence de la Vallée de la Seine, avec Romain Deghilage, Agence d’urbanisme de Rouen et des boucles de Seine et Eure

Les agences d’urbanisme ont réalisé un travail de prospective territoriale sur la Seine à l’horizon 2040, en envisageant des solutions fondées sur la nature tout en vivant avec le risque. Quels enseignements en tirer pour les métropoles fluviales ?

- Revivez les rencontres « Seine visions 2040 »

- Consultez l’ouvrage « Quelle(s) vallée(s) de la Seine en 2040 ? »

Le programme de décarbonation de l’industrie sur l’axe Rhône-Saône (MeRS), avec Alexandre Janin, chef de projet, référent navigation et portuaire plan 5Rhône, CNR

Un bateau c’est 100 à 200 camions en moins sur nos routes et 4 fois moins d’émissions à la tonne transportée. Comment un port, déplacé plusieurs fois dans l’histoire contemporaine de l’aménagement d’une ville, peut-il justifier de la nécessité de sa présence aujourd’hui en métropole ?

Atelier 3. Qui gouverne le fleuve ?

Au 108, siège de la Métropole Rouen Normandie.

La gestion du fleuve a été présentée comme un système complexe, marqué par la fragmentation des compétences entre acteurs publics locaux, gestionnaires, autorités portuaires et services de l’État.

L’atelier a proposé d’examiner les pistes pour une gouvernance plus transversale et coopérative, à travers deux grands volets :

Le premier a porté sur les dispositifs de gouvernance illustrés par la gouvernance de l’axe Rhône-Saône, avec Nicolas Chartre, directeur du développement VNF Rhône-Saône, et par la contribution des collectivités locales au développement du report modal fluvial dans la vallée de la Seine, avec Bertrand Neveux, VNF Bassin de la Seine et Loire Aval.

VNF œuvre à créer de la valeur sur les territoires afin de promouvoir des opportunités de développement économique, social et écologique, dans un travail collaboratif pour une gouvernance à toutes les échelles : transport bas carbone, production d’énergies, valorisation du patrimoine, tourisme et loisirs durables, préservation de la biodiversité…

Le second volet s’est intéressé au tourisme fluvial, levier d’une coopération multi-acteurs et multi-échelles. L’exemple de Strasbourg, où la ville et les acteurs de la voie d’eau expérimentent un tourisme « fluvestre » décarboné et en réseau à l’échelle métropolitaine, a offert un cas d’étude inspirant, avec Céline Ohresser, Adjointe au chef de service Développement de la voie d’eau, référente nationale logistique urbaine fluviale, VNF.

« Valoriser le patrimoine fluvial pour renforcer l’attractivité économique des territoires. »

L’objectif de cet atelier était d’enrichir la réflexion collective sur la gouvernance du fleuve, en partageant des expériences récentes et des pratiques innovantes issues des trois métropoles et des trois bassins étudiés.

- A télécharger : carnet graphique et cartographique